Photo © Tate CC-BY-NC-ND 3.0 (Unported)

Ancora Turner, il pittore di luce, che interpreta un mito antico e questa volta ci regala un capolavoro sia da un punto di vista artistico che esegetico. Nel 1806 egli presenta un quadro intitolato: “La dea della Discordia sceglie la mela della discordia nel giardino delle Esperidi”. Il dipinto ha un discreto successo, ma viene pubblicamente acclamato nel 1808, quando Turner decide di inserirlo in una esibizione presso la propria galleria. Sarà poi John Ruskin, celebre critico d’arte e artefice delle carriere di molti artisti inglesi, a decretare definitivamente l’ingresso del quadro nel Parnaso della pittura inglese dell’Ottocento.

Si fa presto a dire mela d’oro

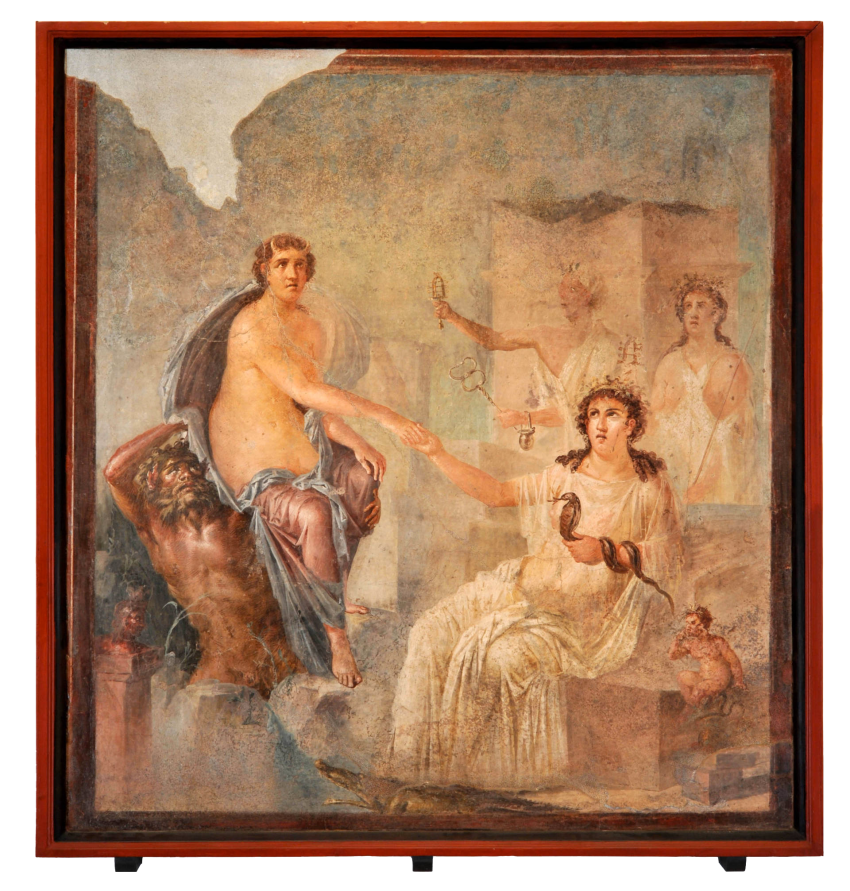

questo piatto con un Paride spaventato che cerca di sottrarsi al giudizio! Si data al Vi sec. a.C. e non c’è traccia della mela. Questa iconografia è una delle più comuni per il mitico Giudizio.

Il titolo del quadro è decisamente descrittivo e lascia sperare che il mito ritratto sia facilmente identificabile, invece l’opera di Turner è il prodotto di secoli di analisi dotte del mito classico e risulta essere una elaborazione decisamente artificiale, per quanto affascinante. Infatti, la cosiddetta “mela della discordia” è un oggetto tanto citato quanto pochissimo (se per nulla) rappresentato dall’arte antica: la prima menzione della mela gettata da Eris – dea della Discordia – nel bel mezzo del banchetto nuziale di Peleo e Teti è nei Cypria, poema perduto del ciclo omerico.

Le nozze di Peleo e Teti sono forse il banchetto nuziale più noto del mito greco: i due sposi invitano tutti gli dèi tranne la dea della Discordia, per evitare brutte sorprese, e questa getta in mezzo agli invitati una mela d’oro con incise le parole “alla più bella” (anche su questo ci sono varie interpretazioni, le fonti più antiche non riportano le parole precise). Subito Era, Atena e Afrodite si presentano a “ritirare il premio” e Zeus, imbarazzato e non volendo subire le ire delle escluse, le invia insieme a Hermes dal pastore Paride, che altri non è se non uno dei figli di Priamo – il re di Troia. A Paride viene chiesto di scegliere quale dea premiare, lui sceglie Afrodite e..il resto è storia! La dea dell’amore gli promette le grazie della più bella donna del mondo e così il principe troiano si porta a casa Elena, moglie di Menelao re di Sparta. La guerra di Troia nasce proprio da questo scambio di favori.

Tuttavia, nessuna fonte antica afferma esplicitamente che la mela d’oro che tanti addusse lutti sia quella del Giardino delle Esperidi. Dei Cypria abbiamo solo un riassunto, ma non si fa riferimento alle Esperidi, il primo autore a ipotizzare questa provenienza è Colluto, autore, nel V secolo, del “Rapimento di Elena”, che Aldo Manuzio pubblica a Venezia nel 1521 e rende famoso, nonostante la pochezza letteraria del testo.

Una mela per stregarli tutti!

D’altronde, le altre due volte in cui il mito classico fa riferimento a mele d’oro si parla proprio dell’albero delle Esperidi. Il più antico è il riferimento alle mele che Ippomene lascia cadere dietro di sé per rallentare la corsa di Atalanta e riuscire a sposarla: Afrodite gliele aveva affidate prendendole proprio dal Giardino delle Esperidi e il trucco ebbe successo, ma decretò anche un tragico destino per i due amanti. E naturalmente la dodicesima fatica di Eracle, che si spinge fino all’Atlante ( luogo e Titano) e gli chiede di introdursi nel giardino e prendergli tre mele. Perciò è verosimile che, anche tra gli eruditi alessandrini, i più severi studiosi dei dettagli del mito, fosse accettato tacitamente che anche la mela d’oro del banchetto di Peleo e Teti provenisse dallo stesso, maledetto, albero!

Un dono nuziale

Conservato al Museo Jatta di Ruvo di Puglia.

Ringrazio Giovina Caldarola per la foto

L’albero delle mele d’oro era stato un dono della Madre Terra a Era, nel giorno del suo matrimonio con Zeus. Una circostanza interessante, dato che proprio in un altro matrimonio un suo frutto doveva recare tanto danno. Esiodo ci racconta l’occasione del dono e ci dice che fin da subito era stato affidato alle Esperidi, perché lo coltivassero, e a Ladone, perché lo custodisse. Questi era una creatura mostruosa, dall’aspetto di serpente, fratello (!) del serpente avvolto attorno all’albero da cui pendeva il vello d’oro, nella Colchide.

In poche parole, abbiamo qui la creazione della figura mitica del drago custode dell’oro, che sappiamo avrà moltissima fortuna soprattutto in età medievale e poi nel romanzo ottocentesco.

Si fa presto a dire Esperidi!

La individuazione del luogo esatto del Giardino dall’albero d’oro è uno dei colti divertimenti degli autori antichi: in fondo, Esiodo lo aveva collocato “al di là dell’Oceano”, perciò poteva trovarsi davvero dappertutto. Il termine espero indicava Occidente, ma quell’estremo Occidente era difficile da identificare con un luogo preciso. Erodoto, Plinio, Strabone, Ateneo, sono solo alcuni dei celebri nomi di chi cercò di suggerire un luogo plausibile: le attenzioni di molti sembrarono concentrarsi sulla regione africana della Libia e Ladone fu il nome attribuito a un fiume sinuoso, che facesse pensare alle sinuosità del serpente. Un altro tema che ha appassionato gli autori antichi è stata l’identificazione del frutto: si trattava davvero di un melo? O non era piuttosto un arancio? A questo proposito posso suggerire, tra i tanti, un articolo che mi è sembrato interessante ed esaustivo: L’aureo pomo delle Esperidi.

Le Esperidi di Robert Graves

Nel 1955 Robert Graves pubblica “I miti Greci”, un volume che rimane pietra miliare negli studi di mitologia. L’autore, infatti, raccoglie notizie dai testi antichi e ne traccia alcune linee interpretative che ancora oggi sono alquanto suggestive. Graves è stato un importante studioso dell’antico (indimenticabile anche la sua opera sull’imperatore romano Claudio), ma ha cominciato come poeta e ha fatto parte del gruppo di giovanissimi soldati-poeti della Prima Guerra Mondiale. Quando affronta la questione del Giudizio di Paride egli afferma convinto che la questione della mela sia stata influenzata dal mito di Eracle e delle Esperidi: la scena dell’eroe che prende la mela dalle tre ninfe avrebbe condizionato l’iconografia di Paride con le tre dee. Sulla ubicazione del Giardino, poi, Graves è convinto che si tratti di una metafora del tramonto e ne dà questa splendida descrizione:

I nomi delle Esperidi, descritte come figlie di Ceto e Forco o della Notte o di Atlante il Titano che regge il cielo nell’estremo Occidente, si riferiscono al tramonto. A quell’ora il cielo si tinge di verde, di giallo e di rosso e ricorda un albero di mele carico di frutti; e il Sole, tagliato dalla linea dell’orizzonte come una mela purpurea, cala verso la morte nelle onde dell’Occidente. Quando il sole è tramontato appare Espero. Questa stella era sacra alla dea dell’amore Afrodite e la mela era il dono di cui si servivano le sue sacerdotesse per allettare il re sacro, che uccidevano cantandogli canzoni d’amore. Se si dimezza trasversalmente una mela, si può vedere in ogni metà una stella a cinque punte.

(Robert Graves, Miti Greci, Longanesi 1983, Cap. 33. I figli del mare. Nota 7)

La scelta di Turner

Potremmo continuare a lungo, disquisendo sulle diverse tradizioni delle Esperidi e del loro albero d’oro, ma questo post vuole concentrarsi su ciò che accade all’antico mito una volta che viene dipinto da Turner. I suoi riferimenti classici erano vari e molto prestigiosi, tuttavia ammetto di non aver trovato neanche tra i mitografi inglesi a lui contemporanei una descrizione della scena così come lui la ritrae: la figura di Eris/Discordia potrebbe essere ispirata ai cenni che ne fa Virgilio (nel libro VIII dell’Eneide), ma l’idea dell’incontro con le Esperidi sembra proprio una invenzione di Turner.

Ruskin, come accennavo, dedica al dipinto un’analisi approfondita: nel quinto volume di Modern Painters introduce – a suo modo – il tema mitologico e poi si fa interprete delle scelte formali dell’artista. Qui potete leggere un articolo interessante sul commento del celebre critico, io posso dirvi che, secondo Ruskin, Turner ha voluto rappresentare la crisi della società inglese: il drago sarebbe l’ingordigia e la passione per l’oro, che guida l’inglese medio e ne offusca l’etica, tanto è vero che la tela sembra essere caratterizzata da una luce soffusa (e qualcuno la accostò a un arazzo, più che a uno dei luminosi dipinti turneriani). Le sorelle, figlie di Esperia e Atlante, sarebbero personificazioni di alcuni aspetti del potere femminile in relazione alla casa e alla famiglia: le mele ne sarebbero la corruzione.

Ode alla Discordia

Non ho gli strumenti per giudicare l’analisi di Ruskin. Sembrerebbe, a una prima lettura, chiedere un po’ troppo al quadro e ai suoi soggetti, soprattutto considerando il fatto che questo è uno dei quadri giovanili di Turner, quando ancora la sua inclinazione allegorica era meno sviluppata. Preferisco chiedere direttamente al pittore e leggere i versi con cui egli ha voluto accompagnare la tela: li ha intitolati “Ode alla Discordia” e in essi sembra illustrare la scena. Turner confonde le nozze e afferma che Discordia cercava vendetta per non essere stata invitata al matrimonio di Psyche (secondo Gage questo sarebbe un riferimento allegorico). Così, cercando un modo per far rimpiangere la sua esclusione, si reca presso il Giardino delle Esperidi e interroga le ninfe. Queste le raccontano ciò che accadrà se userà le mele: dalle parole di Turner e dalla immagine della ninfa che porge due mele, sembra di intuire che ogni mela ha un proprio destino e la dea deve scegliere cosa provocare.

Amore avvertì la ferita e le fondamenta di Troia tremarono

Discordia ha scelto: la sua mela provocherà una crisi d’amore e porterà alla distruzione di Troia.

Ecco, riguardo il quadro nel suo insieme: il paesaggio è davvero fiabesco, il colore dominante è scuro, ma i personaggi si muovono in una nuvola di oro e arancio – chissà che Turner non abbia avuto la stessa intuizione che avrà un secolo dopo Robert Graves, riguardo al legame tra il Giardino e il Tramonto. In alto, su di una roccia, la belva sembra allungare la sua immonda ombra su tutta la valle, eppure qui trova spazio anche la lettura antica di Ladone come fiume. Le gentili figure femminili sono dei tocchi leggiadri di sensuale serenità.

Eppure, la donna che cela le sue sembianze, assomiglia a una fattucchiera, giunta a operare la maledizione. Nel gesto semplice della ninfa si svolge un destino di morte.