Qualche giorno fa ho visitato una mostra piuttosto curiosa, allestita nelle sale del Museo di Roma a Trastevere: racconta di una quercia e di un angolo di Roma ritratto molte volte nei paesaggi dipinti e incisi di autori italiani e stranieri.

Verrò a breve a spiegare della quercia in questione, ma intanto voglio offrirvi un’immagine più ampia: un colle che non troviamo citato spesso nelle vicende più note della fondazione di Roma o degli episodi salienti dell’età Repubblicana, tuttavia un luogo circondato da un’aura sacra.

Il nome, per esempio, sembra derivare dal dio Giano, il bifronte custode di ogni cominciamento e di ogni fine. In un’epoca mitica precedente la fondazione di Roma, Giano dimorava tra i boschi del colle e aveva accolto Chronos in fuga dalla Grecia. Nel Lazio, il crudele padre di Zeus cambia nome e destino, diviene Saturno, un saggio re che protegge i raccolti d’inverno e che viene celebrato nei giorni del solstizio di dicembre.

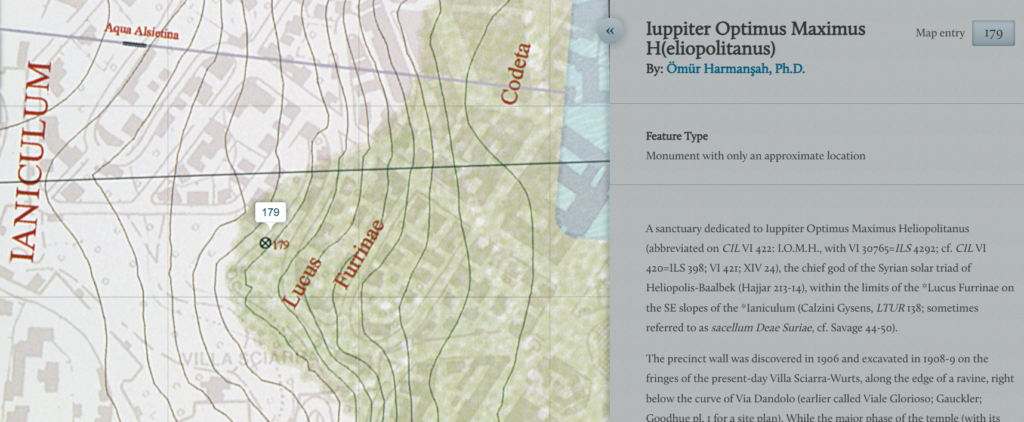

Non sembrano esserci episodi eclatanti legati a questo antico Gianicolo, però è curioso che, proprio qui, si trovi un luogo sacro a Furrina, divinità legata ai lavori nei campi. A Furrina, che divenne ben presto associata in gruppo (Furrine), era dedicato un boschetto sul Gianicolo, ma l’antico spirito della natura non era da sola: queste pendici attrassero alcune divinità siriane e infine Atargatis, oltre a uno Zeus “fulminante” (Keraunios) giustamente collocato in mezzo a quelle cime d’alberi che poteva distruggere con un cenno del capo!

^ CIL VI, 422: Iovi optimo maximo Heliopolitano Augusto, genio Forinarum et cultoribus huus loci.

In questa iscrizione, che conferma la presenza in età severiana di culti legati all’Oriente (c’è un chiaro riferimento al Giove-Baalbek mediorientale), vediamo che alle Furrine è associato il genio.

“Non c’è luogo che non abbia un genio”

Ma cos’è un “genius“? Una creatura divina, molto più impalpabile di quelle divinità antropomorfe, che con gli essere umani condividono non solo le fattezze ma spesso le manifestazioni emotive. Il genius può essere legato a concetti, come quello di famiglia, o ai luoghi.

Il genius loci è uno spirito che innerva uno spazio frequentato dagli esseri umani. Proprio questa presenza fa sì che la natura possa dialogare con chi vi si accosta. Ecco un esempio tratto dall’Eneide di Virgilio:

Aveva appena parlato, quando un grosso serpente strisciò da sotto alla tomba, abbracciò calmo il tumulo dopo essersi attorto sette volte, posò sugli altari la schiena chiazzata di blu, squamosa d’oro lucente: sembrava l’arcobaleno che contro sole rallegra le nubi di mille colori. Enea stupì a quella vista: con lunghi contorcimenti il serpente strisciò tra tazze e lucenti bicchieri, assaggiò qualcosa e di nuovo, senza far male, lasciò gli altari, si ritirò sotto la tomba. Enea con passione ancora maggiore continua le feste iniziate in onore di Anchise, incerto se quel prodigio fosse il Genio del luogo o fosse al servizio del padre (…)

Virgilio, Eneide, V 95 e sgg. Trad. Cesare Vivaldi, Longanesi 1970

Servio, nel commento a questo passo dell’Eneide, sottolinea che nullus enim locus sine genius: non c’è luogo che non abbia un genio.

E allora, se è vero che sul Gianicolo templi, altari e lunghe tradizioni collocavano i Romani più antichi, appare logico trovare un genio che aleggi tra i cespugli, nelle forre, in mezzo ai ruscelli e, perché no, tra le radici di una quercia.

La quercia del Tasso

Veniamo allora alla quercia oggetto della mostra e partiamo da un adagio popolare romano: sul Gianicolo c’è la cosiddetta “quercia del Tasso”. Questo collegamento tra albero e autore sembra fare riferimento ad alcune lettere scritte dal Tasso durante i suoi mesi romani, quando aveva trovato rifugio e ristoro presso il Convento di Sant’Onofrio. La storia della chiesa di Sant’Onofrio risale al 1439: là dove sorgeva un romitorio dedicato a San Girolamo, fu edificato un convento, dove, cento anni dopo, Tasso trascorse gli ultimi mesi della sua vita e dove fu sepolto. Oggi vi si trova un piccolo museo dedicato al poeta di Sorrento.

Mi sono fatto condurre in questo munistero di Sant’Onofrio; non solo perché l’aria è lodata da’ medici, più che d’alcun’altra parte di Roma, ma quasi per cominciare da questo luogo eminente; e con la conversazione di questi divoti padri, la mia conversazione in cielo.

P. Serassi, Vita di Torquato Tasso, p.319

Tasso non fa riferimento specifico alla quercia, ma appare chiaro che la sua giornata si svolga all’aria aperta e quella quercia offre un punto di vista molto suggestivo su Roma.

A poco a poco, quel colle e quella quercia diventano la meta di pellegrini devoti non tanto a Sant’Onofrio, quanto alla memoria di un poeta sventurato e frainteso, autore di opere fondamentali, erede del vate Virgilio, ma non abbastanza apprezzato in vita.

Giungiamo all’Ottocento, a quel movimento Romantico che vede nella natura una risposta alle esigenze dell’essere umano e una musa a quella creatività che fa di tutto per erompere dal petto di poeti spesso malinconici, sofferenti, ma sempre ispirati.

Alla quercia del Tasso troviamo allora Giacomo Leopardi, il quale

Venerdì 15 febbraio 1823 fui a visitare il sepolcro del Tasso e ci piansi. Questo è il primo e l’unico piacere che ho provato in Roma. La strada per andarvi è lunga, e non si va a quel luogo se non per vedere questo sepolcro;- ma non si potrebbe anche venire dall’America per gustare il piacere delle lagrime lo spazio di due minuti? E’ pur certissimo che le immense spese che qui vedo fare non per altro che per proccurarsi uno o un altro piacere, sono tutte quante gettate all’aria, perché in luogo del piacere non s’ottiene altro che noia. Molti provano un sentimento d’indignazione vedendo il cenere del Tasso, coperto e indicato non da altro che da una pietra larga e lunga circa un palmo e mezzo, e posta in un cantoncino d’una chiesuccia. Io non vorrei in nessun modo trovar questo cenere sotto un mausoleo. Tu comprendi la gran folla di affetti che nasce dal considerare il contrasto fra la grandezza del Tasso e l’umiltà della sua sepoltura.

Giacomo Leopardi, Lettere 1822-1823

Ecco, il contrasto: certo può far effetto vedere che un autore così importante per la propria ispirazione poetica sia destinato a una sepoltura ignorata dai più. Il legame tra i due poeti torna nelle opere di Leopardi, il quale coglie un aspetto importante dell’aura del Tasso: la sua ricchezza d’animo. Tasso aveva un proprio genio e Leopardi, nelle Operette Morali, immagina quel genio (familiare) essere l’unico compagno della prigionia di Tasso a Ferrara.

E la quercia? L’augusto albero di Zeus/Giove resta a guardia della memoria di Torquato Tasso e si offre come espressione del genius loci: la passeggiata al Gianicolo conquista letterati e pittori e la mostra a Trastevere rende conto proprio di questa gloria centenaria. Alla fine dell’Ottocento anche un Santo è conquistato dalla quercia, si tratta di Filippo Neri, che qui ama ritirarsi per meditare oppure per organizzare le attività all’aperto del suo oratorio.

Piano piano viene creato un anfiteatro:

“San Filippo Neri per allettare la gioventù alla parola di Dio, e altresì per allontanarla dalle lusinghe del secolo, soleva nell’alto del giardino di quello convento andare a spasso con li suoi penitenti, e con bella grazia vi introdusse alcune conferenze spirituali, con altri devoti trattenimenti. Perciò i Preti dell’Oratorio ad imitazione del loro santo Fondatore seguitano in ogni festa di precetto dopo il vespro, principiando dal secondo giorno di Pasqua di Resurrezione fino alla festa di s. Pietro Apostolo, a venirvi con gran concorso di uomini devoti, e vi fanno de’ sermoni accompagnati con pii trattenimenti. A tal fine hanno eretto nel medesimo luogo, che frequentava s. Filippo tutto il comodo con sedili in forma di teatro, inalberando però sulla cima il segno della s. Croce.”

[Questo è il testo dell’epigrafe che troviamo in loco]

Pasqua, la primavera, stagione che si era portata via Torquato, il 25 aprile del 1595. E così ogni anno, proprio attorno alla “sua” quercia, si celebrano feste religiose e incontri, una versione cristiana di quell’antico costume, tra i popoli del Mediterraneo, di esaltare la sacralità della natura attraverso alberi e boschi che diventano emanazione stessa delle divinità.

In mostra troviamo anche alcune versioni moderne sia del paesaggio romano in generale che dell’area della quercia. Sempre brillante l’interpretazione satirica di Achille Campanile, accompagnata da opere d’arte molto recenti.

Ecco allora che il genius loci del Gianicolo non solo ha resistito, ma è sopravvissuto a popoli e dominazioni e ha garantito l’antica promessa di un contatto tra il dio e i mortali.

“L’albero del poeta. La quercia del Tasso al Gianicolo”

Dal 29 gennaio al 1° giugno 2025

Da martedì a domenica ore 10.00 – 20.00

Ultimo ingresso un’ora prima della chiusura

Chiuso il lunedì

Per info: https://www.museodiromaintrastevere.it/it/mostra-evento/la-quercia-del-tasso-la-storia-i-personaggi

*Questo post non ha immagini della mostra perché un cartello avvertiva che non si potevano fare foto. La cosa curiosa è che, nel visitare la mostra, non essendo indicato chiaramente il punto di inizio dell’esposizione, ho scattato alcune foto per poi scoprire, alla fine del percorso, che non ero autorizzata. Mancavano custodi, per questo avevo potuto scattare foto indisturbata (non sono stata la sola). Questo episodio mi lascia alcuni dubbi: a partire dal senso di proibire foto in una mostra, al senso di proibirla per opere d’arte che fanno parte della collezione del museo stesso, per finire dubbi sul perché non definire chiaramente il senso di marcia del percorso. Tralascio la mancanza di personale, dal momento che questo aspetto riguarda problematiche molto ampie.